Alors que le calendrier électoral de l’année est très chargé, les violences quotidiennes perpétrées par les groupes armés continuent de déstabiliser le pays.

Pour sa première visite au siège des Nations unies depuis son retour à la tête des affaires étrangères maliennes, Tiéman Hubert Coulibaly devait se douter qu’il ne bénéficierait d’aucun état de grâce lié à sa récente nomination, le 31 décembre 2017. Son pays va mal et les casques bleus de l’ONU en paient le prix du sang d’une manière récurrente au sein de la mission de paix la plus meurtrière de toutes celles déployées dans le monde – plus de 130 morts depuis 2013. A l’aube d’une année électorale incertaine, la sécurité se détériore au gré des assauts de nouveaux groupes armés surgis depuis la signature, en 2015, d’un accord de paix qui patine.

A New York, Tiéman Hubert Coulibaly a donc pu mesurer l’exaspération du Conseil de sécurité de l’ONU. Celle-ci a pris la forme d’une déclaration au ton très ferme préparée par la France et adoptée à l’unanimité, mercredi 24 janvier. Le texte fait état d’un « sentiment partagé d’impatience au regard des délais persistants dans la mise en œuvre de l’accord de paix » conclu à Alger entre le gouvernement malien, les séparatistes touaregs et d’autres groupes armés.

Il avait alors fallu tout le poids de la communauté internationale pour arracher une signature censée mettre un terme à la guerre ouverte en 2012 et qui aurait fait éclater le pays sans l’intervention militaire française « Serval » de janvier 2013. Dans le sillage français, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), qui compte près de 13 000 soldats et policiers ainsi que 1 200 civils, a été déployée. Sans compter les soldats français de l’opération « Barkhane » qui traquent les djihadistes dans tout le Sahel, et au Mali en particulier.

Situation « extrêmement préoccupante »

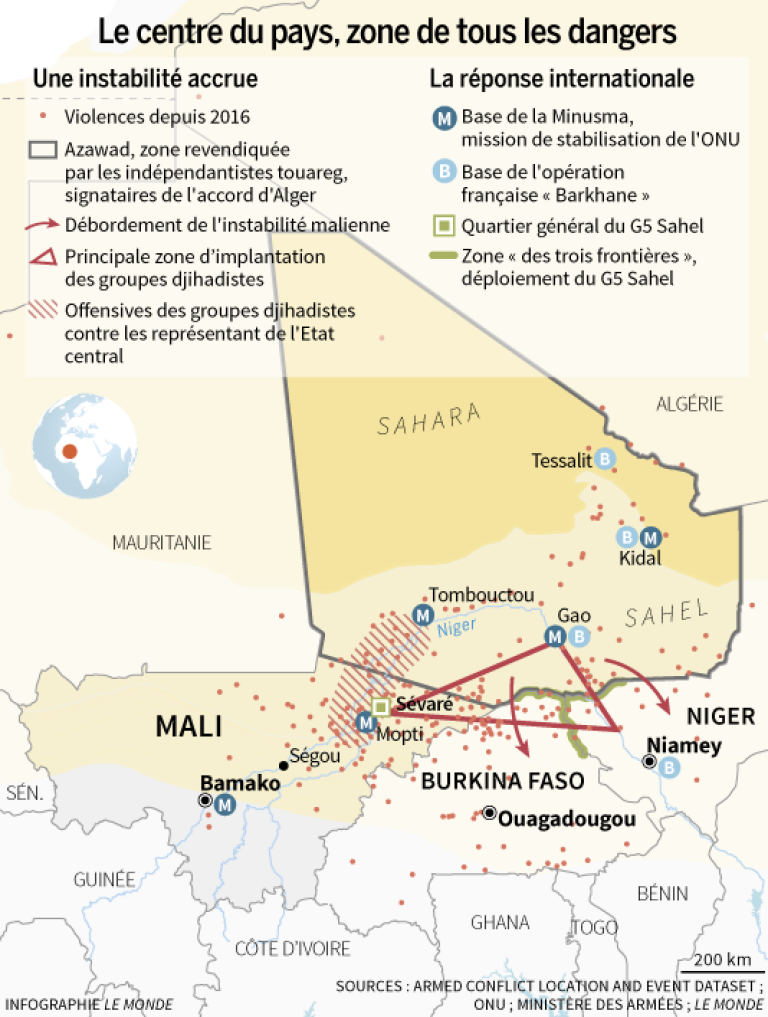

Des centaines de millions d’euros d’aide internationale ont maintenu le pays sous perfusion. Malgré cela, le Mali bout d’une violence qui éclabousse ses plus proches voisins, tels le Niger et le Burkina Faso, et inquiète au premier plan toute la sous-région.

Certes, l’intervention française a neutralisé le sécessionnisme touareg. Sa puissance de feu a aussi dispersé ce qui restait des puissants groupes islamistes radicaux liés pour certains à Al-Qaida. Mais, depuis, les djihadistes se sont reconstitués. D’autres sont apparus. Ensemble, ils s’enracinent dans la population et appliquent leur loi dans le centre du pays dès que l’on quitte les villes.

Lire aussi : Au Mali, un tabou nommé Azawad

Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, rendu public mercredi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, jugeait la situation dans le centre « extrêmement préoccupante (…) en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou, où il y a eu davantage d’actes terroristes que dans l’ensemble des cinq régions du nord ». « C’est là, dorénavant, que se joue l’avenir du Mali. Il faut sécuriser cette zone dans les prochains mois », s’inquiète un diplomate français.

« Faire monter la pression »

Ce sera probablement l’œuvre de « Barkhane » et notamment celle des 450 légionnaires de la 13e demi-brigade de légion étrangère, appuyés par des hélicoptères britanniques Chinook, qui vont prochainement rejoindre l’opération française. La force G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso), elle, se limite pour le moment à tenter de protéger les frontières.

Quant à l’armée malienne, elle n’est toujours pas en mesure d’accomplir sa mission. A titre d’exemples, mi-janvier, trente-six gendarmes de la Fargend, une unité d’élite inspirée du GIGN français créée en 2017, ont déserté après avoir reçu l’ordre de se déployer dans une zone à forte présence djihadiste ; mardi, un militaire a été arrêté après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo critiquant la corruption de la hiérarchie militaire et l’état déplorable de l’équipement des forces armées maliennes.

Lire aussi : Au Mali, chronique d’une guerre qui ne dit pas son nom

Dans ce contexte tourmenté, le cauchemar des parrains de l’accord d’Alger serait que le Nord s’embrase à nouveau. Mercredi à l’ONU, le Conseil de sécurité a donc franchi une nouvelle étape en menaçant de sanctionner ceux « qui entravent ou gênent par un retard prolongé ou qui menacent la mise en œuvre de l’accord » de 2015. Ces sanctions prendraient la forme de gel d’avoirs ou d’interdiction de voyager. Les parties maliennes ont jusqu’à fin mars pour avancer sur le chemin de la paix sans quoi des sanctions pourront être infligées. « La France est prête à prendre ses responsabilités », a averti le représentant français à l’ONU, François Delattre.

« Dans un premier temps, ces sanctions ne devraient pas viser les acteurs du processus de paix mais plutôt les djihadistes, modère un connaisseur du dossier. Il s’agit de faire monter la pression, pas d’isoler les autorités alors que le Mali vient de se doter d’un nouveau gouvernement. Mais tous doivent savoir qu’ils seront peut-être les prochains sur la liste. »

Doutes sur la volonté d’IBK d’accélérer le rythme

Les diplomates veulent profiter du petit élan lancé, le 16 janvier, par les signataires d’Alger qui ont établi un calendrier afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord. « Une avancée positive, longtemps attendue, commente François Delattre. Mais il importe désormais que ces engagements se traduisent par des mesures concrètes sur le terrain. » La liste est longue et la piste, semée d’embûches : décentralisation, création d’une police territoriale, dotation en moyens humains et techniques des autorités intérimaires du Nord, lancement du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des anciens miliciens.

A New York, Tiéman Hubert Coulibaly a assuré de « la détermination du président pour accélérer l’application de l’accord de paix ». Mais à Bamako, et ailleurs, beaucoup doutent de la volonté et de la capacité du président Ibrahim Boubacar Keïta (dit « IBK »), souvent critiqué pour sa passivité, d’accélérer le rythme. « Depuis 2015, seulement 10 % de l’accord de paix a été mis en œuvre. Pourquoi le régime changerait-il d’attitude alors que cette année électorale mobilise toute son énergie ? », interroge l’ancien premier ministre malien Moussa Mara.

L’organisation de cette présidentielle, prévue le 29 juillet, est un autre défi pour Bamako. Comment organiser une élection crédible alors que de larges portions du territoire – certes pas les plus densément peuplées – échappent au contrôle du pouvoir central ? Le Mali n’aurait toutefois pas le choix.

Lire aussi : Au Mali, un nouveau premier ministre confronté à de nombreux défis

Pour l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, le pays se trouve à un « moment charnière ». Respecter l’accord de 2015 et réussir les élections est « crucial pour poursuivre la transition politique du Mali », a indiqué la représentation américaine. « Il n’y a pas d’alternative, concède un ancien ambassadeur français. Nous avons sans doute trop précipité l’organisation de la présidentielle en 2013. Si la popularité d’IBK ne faisait aucun doute, on pourrait envisager un report mais ce n’est pas le cas. » François Delattre va dans le même sens : « Il faut pousser tous les feux (…) car la fenêtre d’opportunité est étroite. »

La population malienne peut en attester. Pour la seule journée de jeudi, vingt-six civils, dont six femmes et quatre enfants, ont ainsi péri dans l’explosion d’une mine au passage de leur véhicule, sur la route nationale reliant Mopti à Gao. Le même jour, dans cette même zone centrale, deux militaires maliens ont été tués dans l’attaque de leur poste de sécurité.

Tamoudre